淮安,大运河畔的千年古城,桨声灯影里流淌着“南船北马、九省通衢”的交融记忆。在这座城市扎根的江苏财经职业技术学院,汲取了大运河“连通南北、滋养共生”的精神之魂,将铸牢中华民族共同体意识融入育人血脉。学校法律与人文艺术学院“普法为民家乡行”品牌实践活动,作为这份精神的生动实践——从运河岸边的课堂到雪域高原的牧场,从一名学子的坚守到一支队伍的接力,让“石榴籽”紧紧相拥的故事,从2019年起,在法治与温情的传递中徐徐展开。

一、大运河畔育初心:一颗“石榴籽”的成长蜕变

“河下古镇的小石板路、里运河的粼粼波光,不仅蕴藏着淮安的历史,更让我感受到了‘中华民族共同体’的意义。”巴桑吉宗常说,在江苏财经职业技术学院法律与人文艺术学院的求学时光,运河文化的浸润是她成长的重要养分,求学前脑海中刻画的内地大学生活正是在这一点一滴的运河滋养中才一步步更加坚定和灿烂。

作为法律与人文艺术学院2021级法律事务专业学生,巴桑吉宗的校园生活,始终与“法”和“情”紧密相连。她曾在淮安中院旁听涉民生案件庭审,看着法官用法律守护群众权益,心中埋下“以法助人”的种子;也曾在“河下古镇文化研学”中,听老师讲解大运河如何串联起不同地域的文化,领悟到“中华文化是各民族共有精神家园”的深刻内涵。课堂上的法治理论、运河边的文化感悟,再加上“学宪法讲宪法”赛场的历练、“互联网+”大赛中与各族同学的并肩作战,让她对“五个认同”有了更加真切的体会——这份在江淮大地收获的成长,成为她后来反哺家乡的底气。

2022年寒假,当“普法为民家乡行”活动向藏族学生发出倡议时,巴桑吉宗第一时间报名。从温暖的淮安回到零下20度的西藏当雄县,她带着运河畔学到的知识与信念,沿着青藏铁路线奔走500多公里,从乌玛乡到宁中乡,挨家挨户为牧民讲解《中华人民共和国民法典》。“借款打欠条要写清身份信息”“遭遇网络诈骗要及时报警”,她用藏汉双语拆解法律难题,把运河岸边的法治温度,送到了雪域高原的帐篷里。乌玛乡牧民多吉次仁听完课后感慨:“以前觉得法律离我们很远,现在才知道,它能帮我们守住日子。”

二、小品牌聚大力量:一群“追光者”的接力前行

巴桑吉宗的故事,不是孤例,而是“普法为民家乡行”与 “援”缘不断项目协同推进的缩影。2019年,法律与人文艺术学院联合淮安市司法局、淮安市律师协会、江苏群汇知缘律师事务所等多家单位,开启“政行企校”四方合作,实施藏族学生“律导计划”,为每位藏族学生配备一名理论知识扎实的专业教师和一名实践经验丰富的律师,从理论和实践双重高度提供指导;联合江苏群汇知缘律师事务所成立群汇知缘西藏班,开展以法为桥,精准援藏;依托江苏财经法律援助中心、淮安市妇女儿童维权中心江苏财经分中心,近三年来共组织150余名藏族学生,分批组成“海棠援”普法宣讲与法律援助团,像巴桑吉宗一样,带着专业知识回到藏区,返乡入户开展普法宣传,打通法律援藏“最后一公里”。

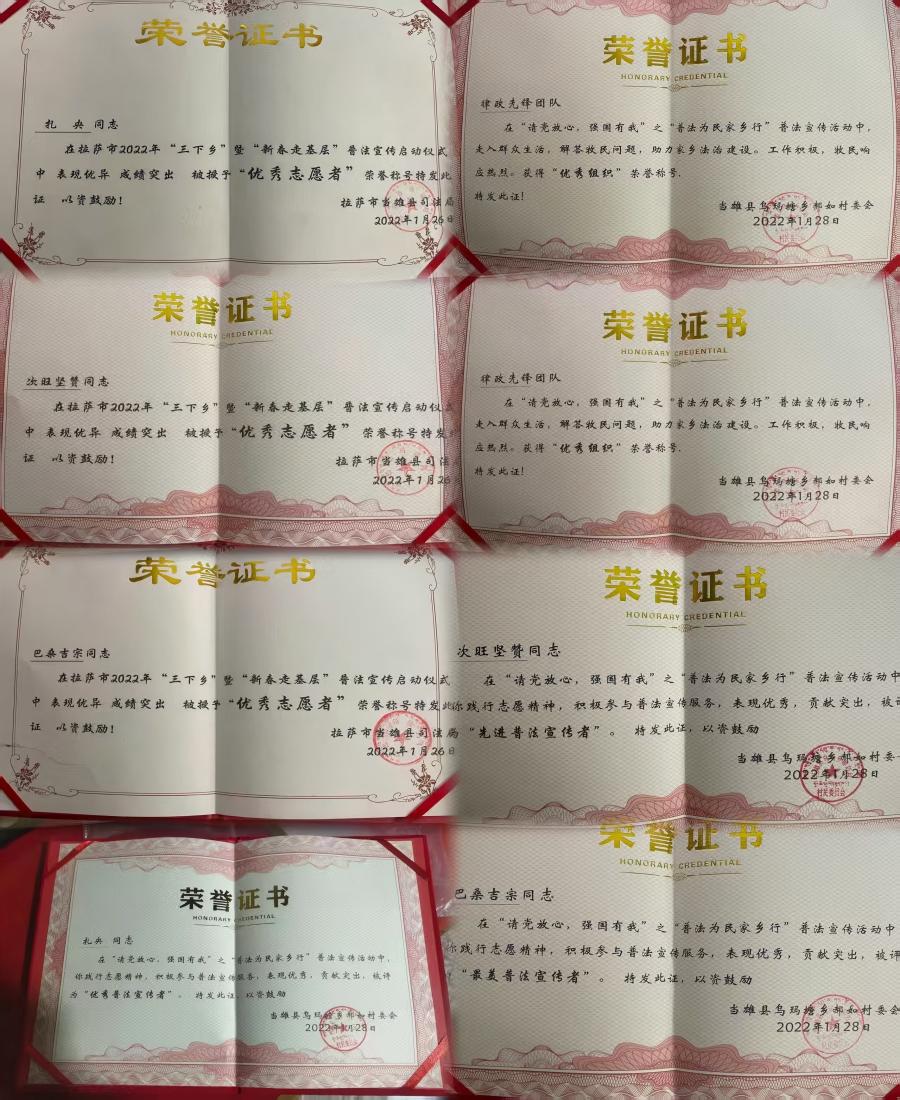

这支队伍里,不同年份的“追光者”接力前行:2022年1月,文秀加、才吉忠尕、达瓦旺姆等结合专业所学,奔赴青海玉树、海西州及西藏拉萨、日喀则等地区,围绕习近平法治思想、《中华人民共和国宪法》等内容,采用“草场式”“广场式”“晚会式”“云端式”四式普法工作法,返乡入户开展“维护祖国统一和民族团结”专题普法宣传;2023年8 月,格桑曲珍、德央等组成“羌塘普法先锋组”,联合那曲市罗玛人民政府走进乡村,用宣传单解读民事权益;2024年1月,扎西旺姆、克珠旺久等团员在平均海拔4400米的那曲市色尼区,围绕《中华人民共和国法律援助法》开展广场宣讲,热心为当地民众解答法律问题;2025年1月,德吉央宗、旦增坚参等团队成员奔赴日喀则,开展“反对家庭暴力”专题宣讲,帮助两名当地妇女脱离家暴困扰;同年6月,格桑曲珍、格码旦增、章茜文等成员走进拉萨城关区幸福苑解读《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国法律援助法》,热心向民众介绍遇到困难如何寻求法律援助。

他们的行动不止于普法:有人制作藏汉双语手册,把法律条文变成“生活指南”;有人搭建线上法律咨询平台,让牧民随时能问法学法;有人创新“导师远程指导+学生现场服务”模式,为草场纠纷、婚姻家庭矛盾提供精准援助;有人创新“四式”普法宣传工作法,专注于提升普法宣传的广度和深度。截至2025年8月,团队累计开展普法宣传610场、服务超10万人次、代写文书900 余份、解决纠纷600余起,挽回经济损失600余万元,收获藏区民众赠送的哈达140余条、锦旗40余面。

三、运河雪域一线牵:一场“共同体”教育的生动实践

运河的本质是“交融”,这与“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的理念高度契合。依托淮安丰富的运河资源,学院将“运河元素”与“共同体教育”深度融合,通过“课堂融文化、专业强本领、实践见真章”,构建起全方位育人体系,让“共同体”意识从理念变成学生可感、可学、可做的行动。

2025年7月,实践团走进淮安区车桥镇三庄村,为留守儿童开设“运河文化小课堂”:藏族学生手把手教孩子们用黏土制作“红领巾小兔子”,法律专业学生结合运河淮商故事讲解诚信理念,在合作拼装龙舟模型的动手实践中传递“民族团结一家亲”的理念。在盱眙黄花塘新四军军部旧址纪念馆,师生重走“运河红色航线”,听讲解员讲述抗战时期各民族军民依托运河航道运送物资、同心抗敌的故事,让红色基因与共同体意识深度融合。

如今,巴桑吉宗作为学校先进典型,获评“中国大学生自强之星”“淮安市乡村振兴好青年”“普法先进个人”“淮安市优秀青年志愿者”等,带领团队获“江苏省大学生暑期三下乡社会实践优秀团队”“淮安市优秀青年志愿服务项目”等荣誉。截至目前,已有180余名藏族学生毕业后扎根藏区法治建设一线,有的成为基层司法所干事,有的加入本地法律援助队伍,成为连接江淮与藏区的“法治纽带”。项目受到《人民日报》《中国青年报》《中国教育报》《学习强国》《西藏新闻网》《江苏教育报》,北京卫视、安徽卫视、黑龙江卫视等媒体报道100余次,相关案例入选教育部思政课程教育资源库,获评江苏省团干部思政技能大比武一等奖。他们的故事走进学校思政课堂,激励着更多苏财院“菜籽”成为紧紧拥抱的“石榴籽”。

被江苏省教育厅官网、江苏教育新闻网、中国江苏网、高校辅导员工作室等媒体报道

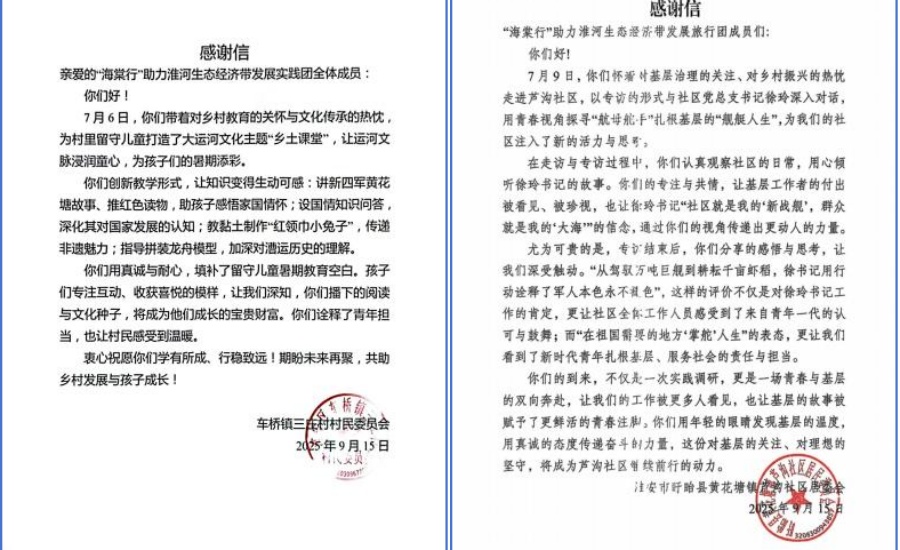

受到淮安市车桥镇三庄村、盱眙县黄花塘镇芦沟社区的感谢信

从运河畔的漕船模型到雪域高原的普法帐篷,从汉藏学子共绘的剪纸作品到乡村课堂上的龙舟模型,江苏财经职业技术学院法律与人文艺术学院的“普法为民”路,恰如大运河的流水,持续传递着法治与温情。未来,这支“海棠援”队伍还将继续以法为舟,在铸牢中华民族共同体意识教育的航道上,载着同心梦,向着更远方远航!

苏公网安备32081202000586号

苏公网安备32081202000586号